夜里被烧心惊醒,清晨喉咙像有根“线”,打嗝一阵阵,嗳酸又止不住;白天忙到忘饭,晚上草草吃饱再躺平,第二天胸口钝胀像被石头压着。检查并非总能立刻给出答案,吃药好了几天又反复,生活像被一根看不见的橡皮筋拽回原点。

反流只等于“胃酸上涌”吗?

不止。真正让你不适的,可能是酸、气体、甚至胆汁等内容物的“混合返程”。酸度只是刺激的一种,气体膨胀、胃内容物上行造成的机械牵拉,同样会让胸骨后灼痛或顶胀。于是就出现一个悖论:单纯压低酸度,症状并不总能“就范”。理解这一点,能解释为何有人抑酸后仍觉咽喉紧、胸口堵。

只有烧心才叫反流吗?

也不是。所谓“跑偏”的表现很常见:反复清嗓、晨起口苦、牙齿敏感变酸、干咳或夜间阵咳、胸闷像“漏气”、甚至声音嘶哑。这些并非另起炉灶,而是同一条反流链的不同“终点”。当症状像变色龙,诊断自然容易拐弯走远,处理就更需要回到“反流”这个总开关。

为什么晚上和清晨更容易中招?

入睡后吞咽与唾液分泌下降,食管自清能力减弱;深夜胃排空放慢,餐后立刻躺平更像给内容物铺“滑梯”。清晨交感–副交感转换、体位改变,再次触发“返程”。解决思路很生活化:晚餐尽量提前,餐后留出足够直立时间,夜里需要加班或长时间久坐时,主动做几次小幅度伸展与深呼吸,帮食管“清场”。

抑酸药什么时候吃更靠谱?

时间点很关键。常用抑酸药(如PPI一类)多在早餐前约30分钟服用,利用餐后泵体活跃期发挥作用;夜间症状突出者,遵医嘱调整方案,别自行叠加。还要警惕“反跳”:突然停药,泵体像被松开的弹簧,酸分泌短期上冲,症状反而更烈。循序减量、疗程足够,并结合生活干预,才是稳妥的退出方式。

高枕就能无忧吗?

堆高枕头常常“抬头不抬身”,反而折叠颈部,让胃压更高。更靠谱的做法是整体抬高床头约15–20厘米,或使用楔形垫让上半身成缓坡;左侧卧位可减少胃出口对食管的冲击。细微一改,夜里翻身的那一刻,胸口的“火苗”就不那么容易被点着。

除了饮食,还该从哪些细节下手?

触发链不止餐桌。体重与腰围像两个杠杆,越向前顶,腹压越大;紧身衣、久弯腰搬重物,都是隐形推动力。咖啡、酒精、碳酸饮料在部分人群中放大下食管括约肌的“松弛感”,但耐受度存在个体差异——与其一刀切,不如记录一周触发清单,找出你的专属“导火索”,再对症拆雷。

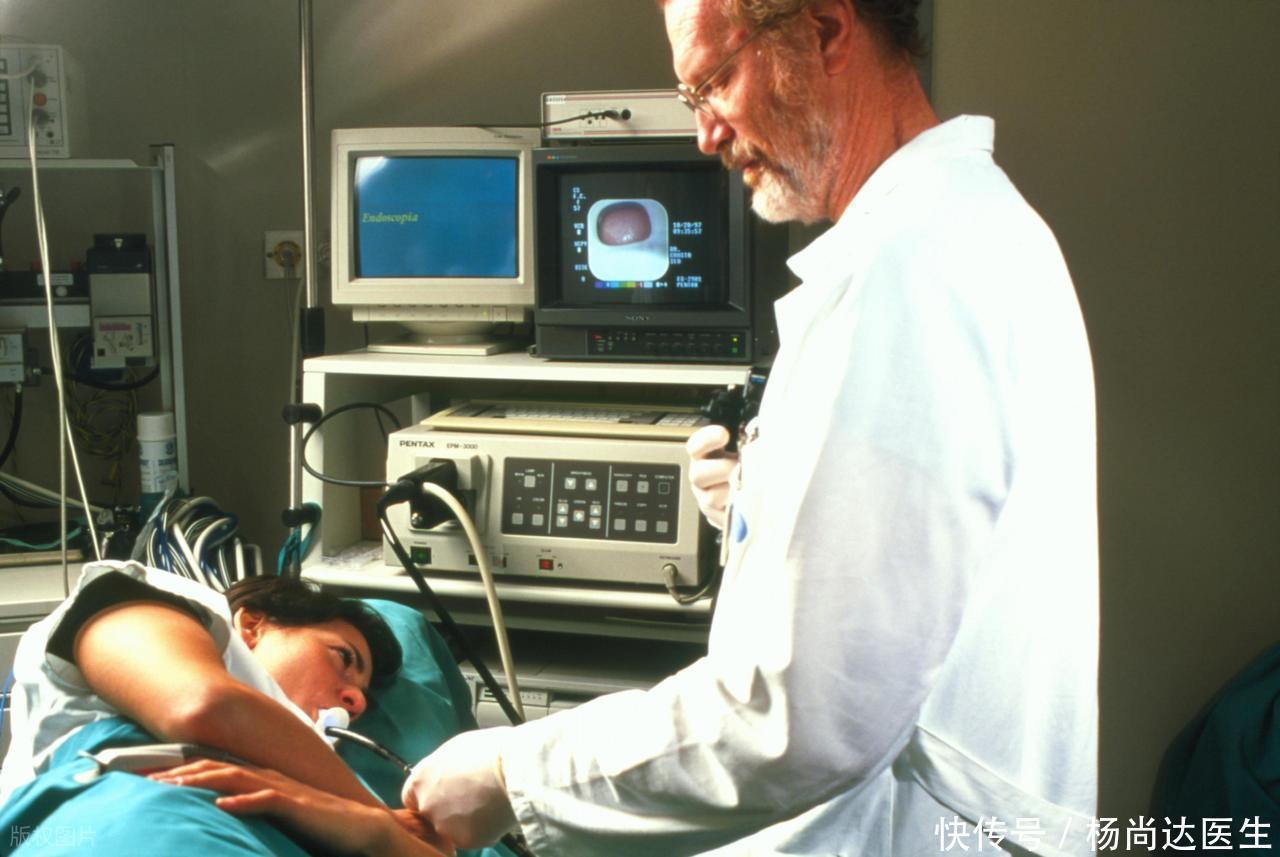

什么时候该考虑就医与检查?

如果吞咽费力或疼痛、黑便或呕血、体重要明显下降、夜间疼痛逐步加重,或45岁后首次出现明显烧心,应尽快就医评估。必要时行胃镜检查,用于判断黏膜是否受损以及是否存在狭窄、溃疡等并发问题;明确分型,后续方案才能既不过度也不漏诊。

反流这件事,像一条被牵动就会回弹的橡皮筋:你拉得越猛,它反弹越狠;你学会松手,它就慢慢平息。先理解机制,再调整节律;先抓夜间与体位,再谈药物的“进与退”。今天从一件小事开始——提前晚餐、抬高床头、记录触发与缓解——让可控的细节累积成稳定的日常,你会发现,反流并非不可理喻,它只是需要被耐心“安置”。

股票配资交易网提示:文章来自网络,不代表本站观点。